“Engkau mengharapkan kesuksesan tapi enggan menempuh jalannya. Ketahuilah perahu itu tidak berjalan di atas daratan.” (hal 7).

Sebagaimana kita ketahui, kadang kala banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa belajar di pesantren itu seperti hidup dalam penjara. Karena di sana terdapat banyak peraturan yang harus kita taati. Kita harus bangun pagi-pagi untuk salat berjamaah. Kemudian kita harus harus berjibaku dengan Al-Quran, buku dan kitab-kitab kuning untuk ditelaah. Tidak ketinggalan, kita harus memberi setoran hafalan kepada para ustadz-ustadzah. Dan jika kita berani melanggar peraturan maka, takziran—atau hukuman akan kita terima.

Kelihatannya segala aktivitas yang ada di pesantren itu nampak melelahkan dan membosankan. Padahal sebaliknya, berbagai aturan yang diterapkan di pesantren itu memiliki banyak nilai-nilai pembelajaran, hikmah dan falasah yang menarik untuk kita serap manfaatnya. Untuk dijadikan bahan renungan, agar bisa memperbaiki diri.

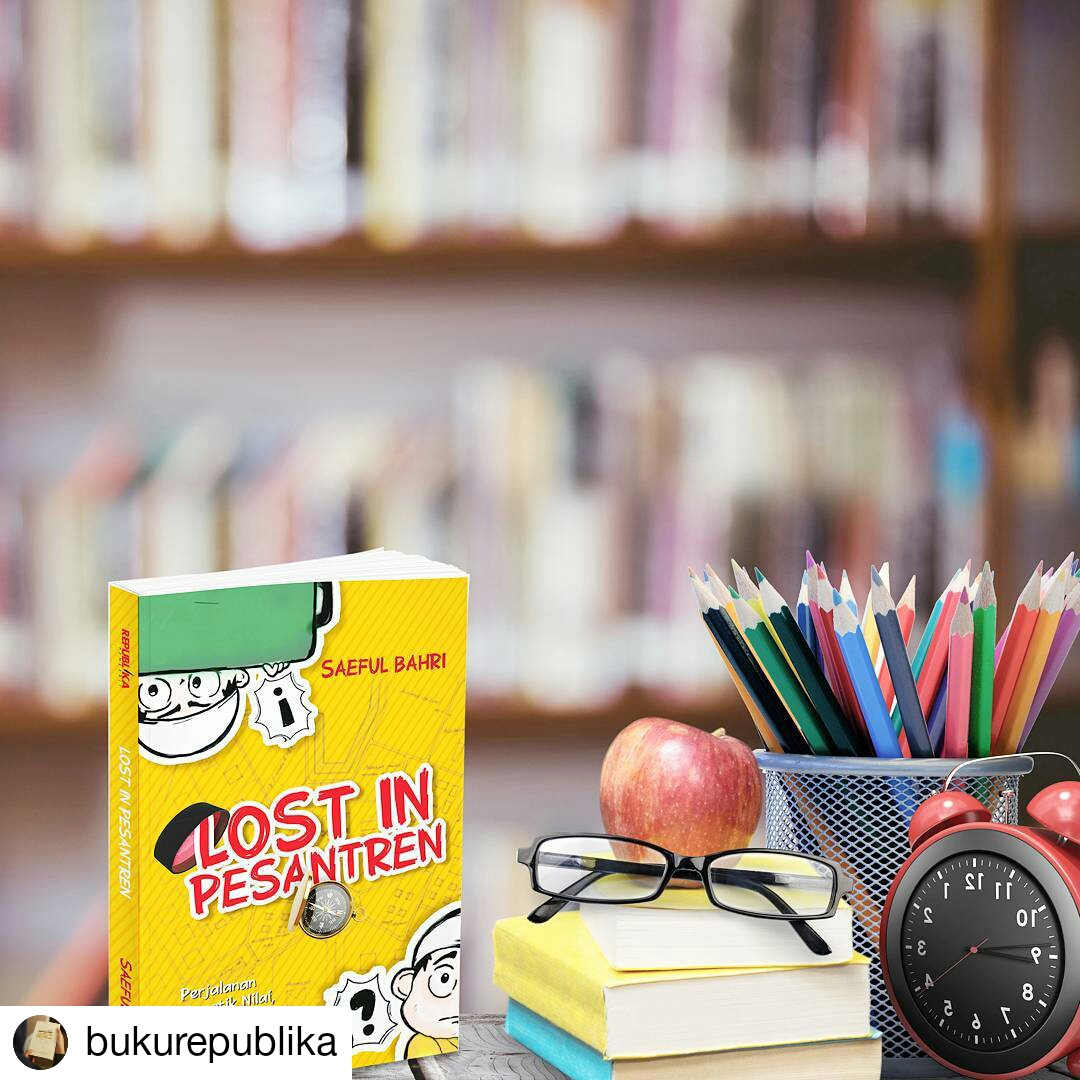

Buku ini dengan paparan yang lugas, renyah dan menarik, mengajak kita untuk menikmati perjalanan memetik nilai, hikmah dan falsafah kehidupan pesantren. Memaparkan tentang kisah kehidupan di pesantren yang penuh dengan suka duka, kadang manis dan kadang getir saat para santri menuntut ilmu. Mengalahkan banyak tantangan, berlatih bersikap sabar, saling mengalah dan siap menghadapi keterbatasan demi menempa diri menjadi pribadi yang unggul berakhlakul kharimah.

Hidup di pesantren secara tidak langsung kita belajar hidup bersama dalam keberagaman suku dan budaya. Mengingat di pesantren santri tinggal bersama santri lainnya yang datang dari berbagai pelosok negeri. Apalagi Indonesia kaya dengan keberagaman suku dan budaya. Dan potensi ini harus dibangun agar menjadi kekuatan pemersatu dari keberagaman itu (hal 75).

Salah satu semboyan di pesantren-pesantren modern adalah “Berdiri di atas dan untuk semua golongan.”. Semboyan itu menjadi tali pengikat santri heterogen. Pesantren terbuka untuk siapa saja, tidak peduli warna kulit, suku, bahasa, sampai aliran politik. Secara tidak langsung kehidupan di pesantren itu sesuai dengan salah satu visi yang ditetapkan oleh UNESCO—badan dunia yang berkelindan dalam urusan pendidikan dan kebudayaan.

Dengan belajar di pesantren kita bisa memperoleh nilai-nilai non kognitif yang bisa menjadi salah satu titik menunju kesuksesan seorang anak. Di antaranya, kemampuan meregulasi diri. mengingat di pesantren santri sudah terbiasa dididik menjadi seorang yang disiplin waktu, kemandirian dan tanggung jawab (hal 80). Kemudian, kemampuan mengendalikan perhatian dan perbuatan—karena ketika hidup dipesantren, santi dituntut mandiri dan bisa menjaga lingkungan sekitar. Mampu mengelola daya tahan (persistensi), bisa menunda kenikmatan, mampu menghadapi tekanan dan mampu menjalankan rencana.

Dengan kata lain pesantren membentuk mental belajar dan mental hidup. Jika anak-anak dididik dan ditempa dengan sikap-sikap tersebut, pada akhirnya anak akan berhasil dalam pendidikan dan karir (hal 83).

Pesantren merupakan salah satu model pendidikan yang ada di Indonesia yang memiliki karakter yang dapat menunjang proses pembentukan kecerdasan adversitas—yaitu kecerdasan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Karena di pesantren kita diajarkan hidup mandiri, disiplin, memiliki daya tahan dan tempaan untuk hidup baik dalam keadaan suka atau duka (hal 95).

Dan pesantren adalah ladang yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai luhur, mendidik santri dengan akhlakul karimah. Dalam pandangan Munif Chatib, pesantren memiliki kekuatan spiritual dan emosional dan itu baik untuk perkembangan karakter anak. Maka tepat jika pesantren sangat teguh dengan prinsip, “Memelihara nilai-nilai lama yang masih baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik.” (hal 99).

Sebuah buku yang menarik dan membuka banyak wawasan. Melalui buku ini kita diajak mengenal lebih dekat kehidupan pesantren yang selain menunjang ilmu pengetahuan juga menunjang pendidikan akhlak. Mengingat akhlak adalah pondasi kuat yang harus dimiliki setiap orang. “Jika akhlak itu telah sirna maka suatu bangsa akan binasa.” (hal 101).

Srobyong, 21 April 2018

Ratnani Latifah. Penulis dan penikmat buku asal Jepara